Carolina Roldán

Comenzar a estudiar una carrera universitaria es un gran desafío para los estudiantes, implica enfrentar un importante cambio que los invita a adaptarse a un nuevo ritmo de vida y estudio, muy diferente al que estaban acostumbrados en niveles educativos anteriores.

Desde hace algunos años, las agendas didácticas han comenzado a preocuparse ―y ocuparse― por un nuevo reto que se les presenta a los estudiantes cuando comienzan una carrera universitaria: el de aprender a comunicarse en este nuevo contexto, el de aprender aquellos modos discursivos que son propios de este espacio que comienzan a transitar, así como también propios al campo disciplinar específico al que pertenece la carrera que han elegido estudiar; modos de comunicarse que invitan a los estudiantes a adentrarse a un mundo discursivo desconocido.

Ante esto, queremos proponerles aquí tomarnos un tiempo para reflexionar acerca de esta temática compleja pero desde la mirada investigativa. Nos interesa pensar en ¿cómo abordar investigativamente temáticas que presentan diferentes aristas, que nos exigen miradas diversas e, inclusive, que nos enfrentan como investigadores a la necesidad de la complementariedad y solidaridad de saberes si buscamos comprenderlas?

Cuando decimos que la temática de las "tareas de escritura en la universidad" es un fenómeno complejo —al igual que casi todas las temáticas educativas― queremos decir que en ella confluyen múltiples elementos, se generan interacciones entre éstos, dinámicas propias que entretejen y dan forma a este fenómeno educativo, el de la escritura académica-científica.

Así, investigar temáticas educativas como éstas nos invitan a plantear un diseño metodológico pluridimensional, multifocal, que nos permita ir y venir en la lectura de los datos; comprender las numerosas interacciones que se generan, dan forma y configuran estos fenómenos; atender los diferentes elementos desde las miradas particulares que ellos reclaman, pero sin perder la mirada global que la tarea de investigación exige.

Es desde esta perspectiva de abordaje investigativo que creemos que el imaginar un caleidoscopio nos ayudará a pensar y reflexionar sobre estos objetos de estudio complejos que abordamos los educadores, en pos de comprenderlos mejor para aportar, en este caso, a la didáctica de las Ciencias.

Para quienes no lo conocen les presento un caleidoscopio, ya que considero que aprender a mirar desde allí la realidad educativa puede ayudarnos a comprenderlas mejor.

El caleidoscopio es un tubo que contiene 3 espejos que forman un prisma con su parte reflectante hacia el interior, al extremo de los cuales se encuentra 2 láminas traslúcidas entre las cuales hay varios objetos de colores y formas diferentes, cuyas imágenes se ven multiplicadas simétricamente al ir girando el tubo mientras se mira por el extremo opuesto (http://es.wikipedia.org/wiki/Caleidoscopio).

El relato que compartiré a continuación ― el cual se corresponde a mi tesis doctoral intentará explicar cómo armé mi diseño investigativo, a modo de un caleidoscopio, el cual me permitió atender tanto a los elementos particulares que entretejían mi objeto de investigación, así como también la trama en sí que ellos conformaban en la situación particular que decidí investigar.

En un primer momento presentaré una breve contextualización teórica acerca de la temática, la cual intentará reflejar la complejidad de la que les he hablado, explicitando las múltiples aristas que conforman mi objeto de estudio. Posteriormente, centraré mi relato en contarles cómo armé el caleidoscopio investigativo que me ayudó a comprender mi objeto de estudio. Y, finalmente, para cerrar este relato presentaré una breve reflexión acerca de la investigación, el proceso realizado, marcando aquellas debilidades y fortalezas del caleidoscopio construido.

***

Escribir parece una tarea sencilla pero no lo es tanto. Cuando uno se dispone a escribir debe, paralelamente, pensar y decidir sobre variadas cuestiones como el contenido temático de lo que se va a escribir, el estilo de redacción que utilizará, el destinatario de ese escrito, así como también pensar el proceso de composición que pondremos en marcha. Esta tarea cognitivo lingüística se complejiza más aun cuando referimos a las prácticas de escritura que implican escribir sobre conocimientos académicos científicos, sobre conocimientos que han sido validados por una comunidad científica disciplinar específica.

Esta tarea, nos desafía más como escritores, nos desafía a atender no sólo a las condiciones que debe reunir el escrito, sino también a los modos de escritura y códigos lingüísticos propios de la comunidad discursiva disciplinar en la que nos estamos formando (en el caso de pensar en estudiantes universitarios) o en la que trabajamos (en el caso de pensar en profesionales del campo), comunidad que será la potencial destinataria de nuestra producción académica.

Desde esta perspectiva, podemos pensar y valorar el importante potencial epistémico que tiene la escritura como herramienta cognitiva mediadora de aprendizajes y, al mismo tiempo, reconocer cuán difícil se puede tornar esta tarea para aquellos estudiantes universitarios que recién comienzan a familiarizarse con algún campo disciplinar al ingresar al nivel superior.

La lectura y producción de textos académicos-científicos son el sostén principal del aprendizaje durante nuestra formación profesional. Los materiales escritos con los que los alumnos se vinculan constantemente en la universidad constituyen esos saberes aceptados y validados por la comunidad científica-disciplinar a la que desean ingresar como futuros profesionales.

Para los alumnos enfrentarse a la lectura o escritura de textos científicos-académicos es un desafío; necesitarán desarrollar habilidades de escritura y lectura que hasta el momento no han puesto en marcha. En este sentido, Benvegnú, Galaburri, Pasquale, & Dorronzoro (2007) [http://www.unlu.edu.ar/~redecom/borrador.htm] sostiene que los textos que transitan por las aulas de grado se caracterizan por su especificidad y complejidad, aspectos que solicitan cognitivamente a los estudiantes trabajar desde un significativo nivel de abstracción.

Desde estas perspectivas, se da cuerpo a uno de los problemas más distinguidos y explicitados por quienes circulan cotidianamente en las aulas universitarias: la dificultad que poseen los estudiantes ante la resolución de tareas de escritura y lectura.

Los docentes se muestran muy preocupados por las dificultades para comprender y escribir que manifiestan sus alumnos. Es habitual escuchar quejas acerca del poco compromiso de los estudiantes ante estas tareas, así como también, el reconocimiento de los inconvenientes que los jóvenes tienen para hacer frente a las exigencias de estas destrezas lingüísticas y de estudio (Carlino, 2005; Vázquez, 2005). [https://www.unrc.edu.ar/unrc/academica/pdf/cuadernillo01.pdf]

Generalmente, "las causas de estas deficiencias suelen trasladarse a niveles previos del sistema educativo" (Vázquez, 2005: 2), presumiendo que la adquisición de estas habilidades cognitivas se dan de una vez y para siempre; se suponen como "habilidades que ya han adquirido [los alumnos] y que lo único que deberán hacer es aplicarlas en nuevos contextos [por ejemplo, la universidad] y a nuevos contenidos" (Camps, en Castelló, 2007: 09).

Según Carlino (2002), ante este supuesto tan arraigado que suele encontrarse en los docentes, se hace necesario reconocer que el nivel universitario reclama de prácticas que asuman que aprender a escribir es un proceso que no está terminado al comienzo de la universidad y que escribir es imprescindible para aprender cualquier asignatura.

Es común que los docentes universitarios consideren que su labor gira sólo en torno a la enseñanza de los contenidos propios de sus disciplinas a cargo y no piensen que les compete —como formadores de futuros profesionales— la tarea de promover otro tipos de conocimientos y competencias que van más allá de la enseñanza de los contenidos disciplinares y, al mismo tiempo, se relacionan íntimamente con ellos, valorando que estos conocimientos y habilidades son tan (o más) necesarios como los conocimientos conceptuales a la hora de desempeñarse como profesionales y ciudadanos en la sociedad.

Ser un profesional competente no implica sólo tener conocimientos sobre algún área disciplinar, sino que involucra también tener la capacidad de poner en juego y movilizar estos contenidos disciplinares para buscar una respuesta profesional adecuada a una realidad determinada (Parcerisa, 2007; Perrenoud, 2004; Carreras y Perrenoud, 2005), y esto también debe enseñarse y aprenderse en las aulas universitarias.

Particularmente pensando en las aulas de ciencias y en la lectura y escritura ―temas centrales a este trabajo― creemos que la competencia comunicativa debe potenciarse y desarrollarse en la formación superior, desde actividades tendientes al desarrollo de aquellas estrategias necesarias e involucradas en el procesamiento y la producción del lenguaje escrito propio de una cultura profesional determinada.

En este sentido, muchas preguntas acompañaron el proceso de diseño de nuestra tarea investigativa, algunas de ellas fueron: ¿Cómo se concibe la escritura en la universidad? ¿Cómo la piensan los docentes y los alumnos? ¿Se la reconoce como herramienta de aprendizaje? ¿Se le brinda espacios a la producción escrita de los alumnos en las diferentes cátedras universitarias? ¿Con qué fin? ¿La universidad debe enseñar a escribir a sus alumnos? ¿En qué medida las actividades de escritura en la universidad promueven procesos cognitivos profundos? ¿En qué medida permiten a los estudiantes apropiarse de estrategias de producción de textos académicos? La comunidad discursiva de las Ciencias Biológicas ¿tiene características propias en la comunicación escrita? De ser así, ¿Se enseñan en la universidad? Estas preguntas, entre otras, son las que fueron dando forma a nuestra tarea investigativa.

La lengua escrita es un objeto sociocultural (Carlino, 1996; Camps, 2007) que está vinculado a las prácticas en las que se producen; y es en este sentido que podemos reconocer que ocupa un espacio importante en los contextos educativos, en general, y en la universidad, en particular, ya que es la escritura la encargada de poner en circulación nuevos y viejos saberes (Arnoux & otros, 2002) propios de diferentes áreas disciplinares.

El ingresar a la universidad enfrenta a los estudiantes a una nueva cultura, la académica científica (Carlino, 2002; 2003; 2005; Vázquez, 2005), cultura que adentra a un nuevo mundo de prácticas comunicativas diferentes a las que los alumnos estaban acostumbrados en niveles educativos anteriores, prácticas complejas que exigen del manejo de discursos especializados.

Nadie discute hoy en día que hablar de leer y escribir es hablar de lenguaje, así como tampoco, que hablar de producción escrita y comprensión en la educación superior implica, además, hablar de lenguaje científico con la especificidad que eso conlleva. Lectura y escritura son prácticas inherentes al paso por el nivel superior y se vinculan estrechamente entre sí. Generalmente las producciones escritas que los estudiantes deben elaborar en la universidad reclaman de lecturas precedentes y se basan en ellas. Sin embargo, estas actividades tan comunes y habituales para quienes cursan una carrera de grado, suelen convertirse en prácticas que muchas veces obstaculizan sus aprendizajes o su permanencia en la universidad.

Producir textos académicos, requiere haber comprendido las lecturas realizadas, su información y su estructura en relación a los requerimientos de la tarea propuesta por el docente, así como también, una coherente exposición de pensamientos e ideas al respecto. En otras palabras, reclama la puesta en marcha de una trama de actividades cognitivas complejas que, desde la lectura permiten interpretar y significar lo que leemos, mientras que desde la escritura exigen que consciente y deliberadamente se tomen decisiones de síntesis, integración y composición escrita.

De este modo advertimos que escribir y leer en la universidad implica pensar otros tipos de textos, en propósitos de lectura y escritura diferentes a aquellos que se planteaban en el nivel medio, así como también implica pensar en una modalidad de comunicación distinta.

Producir un texto académico, es un desafío. En primer lugar nos invita a construir un texto propio a partir de textos ajenos (Teberosky, 1992), asumiendo un dialogo constante entre escritor y lector. Cuando uno se dispone a escribir algo, para un destinatario particular debe pensar y considerar cuestiones como qué escribir, para quién hacerlo y cómo hacerlo, así como también tomar decisiones al respecto (Camps & Castelló, 1996).

Desde esta perspectiva, se reconoce y valora el importante potencial que tiene la escritura como herramienta cognitiva, como mediadora de aprendizajes y, al mismo tiempo, se advierte cuán difícil se torna la tarea de escribir para aquellos estudiantes universitarios que comienzan a familiarizarse con una comunidad de pensamiento específica (Jiménez Aleixandre, 2010). Al respecto, Larrosa & Skliar (2005) afirman que "iniciarse en un área del saber es, fundamentalmente, aprender sus reglas lingüísticas: aprender a hablar, a escuchar, a leer y a escribir como está mandado" (p. 28).

Si hacemos foco en las prácticas de lectura, vamos a observar que los textos que se leen en el nivel superior son variados, heterogéneos y poseen un alto grado de complejidad (Arnoux & otros, 2002). Estudiar una carrera universitaria, nos obliga a enfrentar la lectura de distintos géneros discursivos propios de un área disciplinar, participar de una comunidad discursiva determinada (Maingueneau, 2005; Beacco, 2004), nos hace pensar en una lectura comprensiva, interpretativa y crítica de los conocimientos del área, así como también en la producción de conocimientos particulares dentro de una comunidad científica disciplinar; hechos que indudablemente se vinculan con la tarea del escribir.

Como lo citamos en la introducción de la tesis Benvegnú & otros, (2007) reconocen que los textos que habitualmente circulan por las aulas universitarias presentan un alto grado de especificidad y complejidad, atendiendo a las formas que asumen en relación al modo de organización lógica del área disciplinar a la que pertenecen, característica que demandan de los alumnos la activación de operaciones intelectuales de alto nivel de abstracción.

La lectura es una práctica social que se lleva a cabo dentro de una "comunidad textual" ―al decir de Olson (1998)― por lo que, al igual que la escritura, comprender lo que se lee [o escribe] reclama conocer las especificidades del lenguaje en una disciplina, conocer las particularidades de los géneros discursivos propios de las profesiones a las que los estudiantes accederán, conocer su estilo de trabajo y analizar el modo en qué se enseña a escribir a lo largo de la carrera de grado, entre otros aspectos.

Las clases cotidianas que ofrecen los docentes universitarios son espacios en los cuales permanentemente se construyen discursos gracias a la mediación del lenguaje, ya sea escrito u oral, donde los docentes se convierten en mediadores del conocimiento (Mortimer, 2001).

De este modo, tanto sea para escribir o leer, hablar de conocimientos científicos nos obliga a pensar en una modalidad de comunicación y construcción de significados particular al área, debilitando esta idea habitual que existe entre los docentes, acerca de que las competencias de lectura y escritura van distanciadas del conocimiento disciplinar. Flower y Hayes (1994) definen con una imagen hermosa la tarea de enfrentarse a la lectura y escritura comparándola con el acto de cruzar fronteras, de pararse en el umbral intentando imaginar cómo cruzar.

En el campo disciplinar de las ciencias, el análisis e interpretación de datos deben ser narrados de un modo particular a través del lenguaje, en los equipos de investigación las discusiones, informes, conversaciones son instancias donde el lenguaje y la comunicación median la significaciones que ellos dan a determinados datos u observaciones, etc. Como sostiene Jiménez Aleixandre (2010) el lenguaje y la comunicación son parte sustancial del conocimiento científico

Aprender a manejar estos discursos no es algo que pueda realizar el estudiante independientemente o simplemente por el hecho de estar cursando una carrera universitaria, sino que requiere del acompañamiento y el apoyo de los docentes, de aquellos profesionales e investigadores que llevan tiempo estudiando y produciendo conocimientos al interior de esta comunidad disciplinar a la que el estudiante desea ingresar. El estudiante necesita del apoyo de estos referentes científicos para ir construyendo su identidad académica y científica como miembro de dicha comunidad, y eso en gran medida se logra a través de las practicas de lectura y escritura que van desarrollando, a través de la vinculación directa con la comunidad discursiva, con los integrantes de la comunidad disciplinar.

En síntesis, podríamos decir que en su paso por la universidad el estudiante debería aprender a controlar sus procesos cognitivos involucrados tanto en la lectura como en la escritura académica, a fin de potenciar aprendizajes más profundos.

Claro está que lejos ha quedado la idea de que la escritura era la simple transcripción de grafías, desde hace unos años la escritura se piensa en vinculación estrecha con los conocimientos que el escritor posee y también con el contexto retórico en el que se desarrolla, y es aquí donde radica la potencialidad epistémica de la escritura, dando lugar a la transformación del conocimiento y pensamiento del escritor.

Miras (2000) afirma que la función epistémica es inherente a la escritura, una consecuencia natural e inevitable del propio proceso de composición, advirtiendo que como sucedería con cualquier otra función, que la escritura cumpla o no con la misma dependerá del grado de competencia del escritor.

El valor epistémico de la escritura radica, como sostiene Olson (1998) en esta distancia que permite entre el pensador (escritor) y aquello que se ha pensado y escrito, dejando que el texto se convierta nuevamente en objeto de pensamiento y revisión. Sin embargo, este mismo autor no deja de lado la importancia de la lectura, y reconoce a ambas como verdaderas herramientas intelectuales que median y permiten el aprender (Olson, 1998).

Se hace imposible pensar la escritura en el nivel superior lejos de la lectura, ambas funcionan como mediadoras en los procesos de aprendizaje, haz y envés de una misma pasión (Larrosa, 2003). Sin embargo, para los estudiantes es un desafío, al igual que ingresar al mundo de la escritura académica, adquirir hábitos y habilidades de lectura.

Ya hace casi 30 años atrás Street (1984) nos invitaba a pensar en culturas escritas reconociendo la vinculación del lenguaje escrito con la comunicación oral, y diferentes contextos institucionales y sociales propios a la cultura escrita (Kalman, 2008).

Desde una perspectiva social y cultural podemos afirmar que la escritura es una práctica situada y por lo tanto va a variar dependiendo de los contextos en la que se aprende y se usa. En el caso de pensar la producción escrita en el escenario educativo universitario, esta práctica asume allí un carácter peculiar, ya que la función que principalmente regirá a dicha actividad se vincula al hecho de producir conocimiento, generar nuevos saber a partir de la investigación y comunicarlos, o construir nuevos saberes en el marco de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

En este sentido, Benvegnú & otros (2001) reconocen que la función del docente universitario consistirá en "facilitar la interacción de los estudiantes con las prácticas del lenguaje propias de la investigación y de la comunicación de saberes, de modo de permitirles su plena integración a la comunidad científico-académica" (p. 1).

Como sostiene Shutton (2003), haciendo referencia particularmente a los profesores de ciencias, el docente debería lograr convertirse en un gestor de la actividad y de la discusión; buscando "provocar el pensamiento, animando a encontrar patrones de razonamiento, y en los patrones de lenguaje que han sido desarrollados por ciertos grupos de la comunidad científica" (P. 21), advirtiendo la necesidad de que los profesores de ciencias se conviertan en profesores de lenguaje.

Aprender ciencias y formarse como científico va más allá de aprender conceptualizaciones teóricas y modelos, sino que incluye el aprender a hacer ciencias, eje en el cual podremos situar al escribir y leer ciencia.

Morales & Cassany (2008) han realizado una producción muy interesante, donde valorando la Odontología como comunidad científica específica estudian la producción escrita de textos académicos en la universidad, reconociendo que las producciones científicas poseen "particularidades culturales, socio-cognitivas, discursivas y lingüísticas que deben ser consideradas para comprender mejor las formas de leer y escribir y la práctica profesional y científica correspondiente". (Morales & Cassany, 2008)

Mi tesis doctoral postulaba la hipótesis de que la comunidad académica dedicada al estudio, divulgación y producción de conocimiento en el campo de las Ciencias Biológicas constituía una comunidad discursiva, es decir una comunidad cuya praxis ha elaborado formas particulares de producir, poner en circulación e interpretar discursos, y es desde allí desde donde se gestó nuestro interés por adentrarnos a las particularidades de la comunicación discursiva de este campo disciplinar.

Así, el concepto de género discursivo se convierte en otro concepto central para el estudio, ya que permite la inscripción genérica de los textos que se dan a leer a los estudiantes. Bachtin (1997) sostiene que las diversas esferas de la actividad humana están todas vinculadas con el uso de la lengua, por lo que el carácter y las formas de su uso son tan multiformes como los ámbitos de dichas actividades. Es allí donde, según el autor, radica la riqueza y diversidad de los géneros discursivos, porque las posibilidades de la actividad humana son inagotables y porque en cada esfera de la praxis existe todo un repertorio de géneros discursivos que se diferencia y crece a medida de que se desarrolla y se complica la esfera misma. Aunque, como el autor destaca, las esferas de la praxis social generan espacios de relativa estabilidad discursiva.

Desde las prácticas de lectura y de escritura y las particularidades que cada una de estas actividades cognitiva imprime en los diferentes contextos disciplinares, se constituyen las comunidades discursivas, científicas y académicas. Así, quien realice una producción escrita para el ámbito de las ciencias no sólo debe conocer de contenidos disciplinares, sino que también debe saber de sus valores y supuestos epistemológicos, y además, haber adquirido modos específicos de utilización del lenguaje que le permitan decir, reflexionar, producir y comunicar conocimientos científicos a otros sobre esa Ciencia. Actividades cognitivas éstas que demandan procesos de aprendizaje sustentables a lo largo de la formación de grado y formación continua. Como sostienen Iglesia & De Micheli (2008) aprender ciencias implica apropiarse del lenguaje que constituye la cultura científica, lenguaje que fue construido a lo largo de siglos y se transmite principalmente a través de textos escritos (p.1).

Presentar por escrito las actividades que se brindan a los alumnos es tarea habitual de todo docente, sin embargo, es poco usual analizarlas o dedicar un tiempo a reflexionar sobre ellas: ¿Qué buscamos que aprendan los estudiantes al resolver una tarea que se ha diseñado? ¿Realmente esta consigna conduce a alcanzar los objetivos que proponemos? ¿Los alumnos, tienen claro hacia dónde quiero orientar sus aprendizajes? ¿Yo como docente, sé hacia dónde quiero conducir los aprendizajes de los alumnos?

Como lo pudimos comenzar a pensar desde lo propuesto por el modelo de procesamientos cognitivos elaborado por Bereiter y Scardamalia (1992), advertimos el papel mediador que juegan las tareas de escritura es muy importante. Son las consignas que se proponen en cualquier proceso de enseñanza y aprendizaje las herramientas que organizan y potencian las acciones cognitivas que ponen en marcha los estudiantes, así como también, quienes median y organizan las actividades que los formadores proponen a los alumnos (Riestra, 2002). En palabras de Riestra (2002):

"Las consignas son textos orales o escritos producidos en la interacción socio-discursiva de todos los niveles de enseñanza, cuya coherencia desde la planificación de las secuencias didácticas, es considerada y analizada como el propio texto (acción de lenguaje) de enseñanza y su posible efecto sobre los alumnos en relación de las actividades de leer y escribir" (p. 56)

Observamos que es ese texto que media la actividad cognitiva que se propone a los estudiantes, es la que da pistas para identificar tópicos relacionados al tema y género sobre el que debemos componer, si lo pensamos desde el modelo de transformación de conocimiento propuesto por Scardamalia y Bereiter (1992).

Sin embargo, para que la consigna pueda funcionar como propagadora de actividades cognitivas profundas debería contar con determinadas características. No toda consigna nos conduce hacia un camino de aprendizaje significativo. Como ya lo hemos advertido en capítulos anteriores, el enunciado de una consigna puede guiarnos hacia dos caminos diferentes: por un lado, podría intentar promover actividades reflexivas tendientes a conseguir aprendizajes profundos y significativos o, por otro lado, podría potenciar acciones reproductoras y reduccionistas del conocimiento que no favorezca la apropiación de habilidades y saberes objetivados (Riestra, 2002).

Seguir Leyendo

Con este estudio nos propusimos re-diseñar un modelo de investigación que se llevó adelante previamente en la Facultad de Ciencias Humanas de la UNRC (Vázquez & otros, 2006), pero incorporando en nuestro diseño metodológico un campo disciplinar diferente a estudiar, el de la Biología (Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales1), así como también añadiendo nuevas dimensiones de análisis.

Nuestro propósito central de la tesis fue contribuir al campo de la Enseñanza de las Ciencias, aportando criterios didácticos para el trabajo con lectura y escritura en las clases universitarias de Ciencias Biológicas.

Con este horizonte, nos propusimos indagar en qué medida las actividades de escritura demandadas en el nivel superior promovían aprendizajes significativos vinculados a contenidos disciplinares, así como también estudiar si estas tareas de escritura potencialmente permitían que los estudiantes se fueran apropiando de estrategias de producción de textos científicos característicos de su área, aprendiendo patrones comunicacionales y códigos discursivos adecuados al campo disciplinar, constitutivos de una forma de razonamiento particular (Carlino, 2002).

De este modo, diseñamos el proyecto del estudio considerando dos etapas complementarias de investigación, las cuales describiremos en detalle más adelante, sin embargo cabe destacar que ambas etapas fueron pensadas en torno al siguiente cuestionamiento general que vertebró nuestra labor investigativa: Consideradas como formaciones discursivas que median y regulan las actividades cognitivas de los alumnos ¿Qué características asumen las consignas de escritura en el área disciplinar de la Biología? y ¿Qué oportunidades se brindan a los estudiantes de acercarse gradualmente a la comunidad de pensamiento propia de la Biología?

Finalmente, creemos importante también destacar, que consideramos que el modelo de abordaje al problema de la significación cognitiva y epistémica de las tareas de producción textual, fue para nosotros un proceso de construcción colectiva y de solidaridades conceptuales muy interesante para nuestro contexto universitario. En particular, por la interacción de equipos de ámbitos diferentes (Ciencias Exactas y Naturales y Ciencias Sociales), por el cruce de enfoques y tradiciones de trabajo, así como también, por una complementariedad formativa muy rica entre sujetos, ideas y prácticas universitarias.

Diseñar un proyecto de investigación no es tarea sencilla, articula objetivos, intenciones, modalidades de trabajo, espacios, tiempo, miradas, personas, visiones ontoepistemológicas y aquellos cuestionamientos que nos planteemos. Todas estas aristas, y otras, son las que fueron dando forma nuestra investigación.

En la introducción de este escrito hemos caracterizado el objeto de investigación abordado en este estudio como complejo, característica que reclama ser definida de manera especial en este escrito. Cuando se habla de complejidad se suele hacer referencia a ella como sinónimo de difícil, complicado o incomprensible, pero en este contexto asumimos su significado de complejidad desde la consideración de multiplicidad de aspectos y fundamentos que lo configuran.

El Diccionario de la Real Academia Española, define etimológicamente la palabra complejidad como de origen latino, que proviene de complectere, cuya raíz plectere significa trenzar, enlazar; y es en este sentido de la palabra que se aludirá a lo largo de este escrito. De este modo, es pertinente aclarar, que cuando expresamos que el objeto de estudio abordado es complejo, no haremos referencia a que es un objeto difícil de investigar, sino que está constituido por diferentes significaciones construidas y fundamentos que se trenzan, se enlazan, se entrecruzan a modo de red dando forma y sentido al mismo.

Por esta razón, se cree necesario, antes de presentar el diseño metodológico, compartir la fundamentación de su construcción, a fin de comprender las múltiples dimensiones que se entretejen allí, el por qué y el para qué de nuestras acciones, a fin de otorgarle sentido al diseño finalmente realizado.

La naturaleza misma del problema de investigación, en su carácter no predecible y cambiante reclama un abordaje multidimensional que desde diferentes caras de un mismo prisma (Roldán, Vázquez & Rivarosa, 2011), atienda dichos elementos que configuran la complejidad a la que aludimos, a fin de acercarnos a una comprensión más genuina. [http://www.rieoei.org/deloslectores/4010Roldan.pdf]

El acercamiento al objeto desde un caleidoscopio, compuesto por varias caras nos permitió observar y comprender dimensiones diferentes de nuestro objeto. De modo analógico, pensamos que las caras del prisma que compone nuestro caleidoscopio se reflejan, al mismo tiempo, unas en otras, permiten el enlazamiento de los reflejos de cada una de ellas, posibilitándonos como investigadores acercarnos a una comprensión más compleja y genuina del objeto estudiado; permitiendo una mirada que atiende, articula y enlaza diferentes dimensiones, no sólo una. Esta es la tarea que nos propusimos.

Estudiar las prácticas de escritura en el campo de las Ciencias Biológicas y en el contexto de la Educación Superior, nos remite a pensar en aulas universitarias, procesos de enseñanza y aprendizajes, procesos comunicacionales, alumnos y profesores como actores principales, que se encuentran allí con sus historias, con sus deseos y motivaciones. Dichas prácticas formativas, históricas y contextuales, no siempre previsibles, inciertas y bastantes inestables, nos reclaman, al decir de Morin (1999), de una tarea de indagación crítica y aprendizajes múltiples, que implican en el estudio, asumir incertidumbres e incluir certezas provisionales.

Desde esta mirada, y en referencia a la historia de investigación realizada en el equipo, consideramos que esta indagación asumió como investigación educativa una perspectiva cualitativa con enfoque interpretativo. Se considera que ello, ayudará a comprender más profundamente aspectos como: a) las dificultades enfrentada por los estudiantes universitarios ante la composición escrita, b) las decisiones que los docentes toman, c) los textos que habitualmente los estudiantes leen y estudian, y d) las significaciones construidas por los docentes y alumnos en cuanto a la relación escritura, lectura y aprendizaje; todo ello en pos de aportar orientaciones para la mejora del trabajo con la escritura y lectura en el nivel superior, particularmente en el campo disciplinar de las Ciencias Biológicas.

Asumiendo este enfoque interpretativo para comprender las prácticas de escritura, se partió de la idea de asumir que "el mundo real ―que no se trata de ninguna manera de negar la existencia tangible― sólo nos es accesible a través de nuestras representaciones" (Malinowsky, 2007:42) [http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-09342000004800009], y que no existe de manera independiente de quien observa dicha realidad.

Siguiendo esta línea de reflexión, asumimos que nuestro objeto de estudio no es ajeno a nosotros y que como investigadores lo hemos ido construyendo a partir de esa atribución de sentido y significados que hemos elaborado de él; al decir de Eisner (1998) como investigadores hemos ido engarzando situaciones y les hemos otorgado sentidos, fuimos interpretando su significado y construyéndolos en diálogo con la teoría. Seguramente otra lectura del mismo estudio podría construir otras significaciones colocando su propia firma (Eisner, 1998).

De este modo abordamos las prácticas de escritura académica universitaria desde una perspectiva multidimensional, que entrelaza factores y reclama de un abordaje en profundidad. Para ello diseñamos un sistema de análisis que atendiera el nudo problema de la escritura desde la complejidad de la práctica educativa (realidad), observando y desentrañando las dimensiones sin perder de vista, como ya lo dijimos, el todo en su conjunto y las relaciones que esas dimensiones mantenían entre sí en ese todo. "Representar un fenómeno complejo nos obliga a preguntarnos por las interrelaciones que lo constituyen" (Malinowski, 2007:44), o sea que como investigadores debíamos ver las partes sin perder de vista el todo y el modo de operar de las partes entre sí.

Como esta convicción de que la realidad a estudiar fue una dialéctica de construcción desde nuestras representaciones y experiencias, no podíamos dejar de pensar que esa realidad, a la que deseábamos aproximarnos para conocer, estaba también entretejida por otras significaciones y acciones concretas de sus actores; por ejemplo por aquellos significados construidos por los docentes y alumnos que compartían espacios y tiempos didácticos (clases y aulas) y, además que resolvían tareas de escritura académica, aquellas que nosotros deseábamos estudiar como mediadoras de aprendizaje.

De este modo, no sólo podíamos limitarnos al estudio de las tareas de escrituras como datos en sí mismos, sino que necesitábamos observarlas como acciones concretas (redacción de la tarea o resolución de tareas de escritura) llevadas a cabo por personas (docentes y alumnos) que tienen múltiples representaciones: sobre el aprender, el escribir como mediador de aprendizaje, sobre la enseñanza de las ciencias, sobre la lectura, sobre los textos que leen, sobre los docentes o los alumnos, etc. Representaciones que se entrelazan y le otorgan nueva significación a la complejidad del problema.

Así, con la convicción de que las acciones tienen un sentido para aquellas personas que las realizan (Medina, 2005), nos propusimos considerar en el diseño del estudio la voz de los docentes y estudiantes ―mediante la toma de entrevistas en profundidad― a fin de comprender ese sentido atribuido al redactar sus consignas y seleccionar materiales de lecturas para sus alumnos (en el caso de los profesores), o el sentido atribuido por parte de los estudiantes a la resolución de las tareas de escritura académica. En síntesis, consideramos necesario rescatar la voz de los protagonistas a fin de poder comprender desde ellos sus prácticas y contrastar los significados.

Además de atender a la voz de alumnos y docentes, realizamos también análisis de materiales didácticos, en los cuales incluimos el análisis de las consignas de escritura y de los textos que se leen para estudiar temas específicos de las materias, que posteriormente se evalúan de manera escrita. Esta estrategia de análisis documental la propusimos, considerando que la redacción misma de las tareas, su estructura y los criterios de selección de los textos para lectura y aprendizaje de los estudiantes, también tienen un sentido y dejan entrever significaciones construidas por los profesores.

Esos significados reflejan y aportan otras representaciones acerca del sentido del aprendizaje, de la importancia de la escritura para el aprender, de la relación entre lectura y escritura, de sus representaciones acerca de las ciencias y su enseñanza, entre otras.

Finalmente, se consideró que también era importante destacar aspectos relativos a la fiabilidad y validez que hemos sostenido a lo largo de nuestro caminar investigativo, los cuales están sin duda estrechamente vinculados a nuestra concepción de realidad y de producción de conocimiento científico, a la cual hemos aludido a lo largo del escrito.

Atendiendo a todas las caras del prisma que compone nuestro caleidoscopio investigativo, desde la triangulación y análisis crítico de las dimensiones y significados ―las consignas de escritura, la voz de docentes y alumnos, los textos estudiados― buscamos aproximarnos a los datos que permitieran reforzar y aportar credibilidad y confianza a los análisis e interpretaciones que realizábamos a cada paso del camino. Intentamos identificar y cualificar aquellas características que se reiteraban en los análisis y deducciones, que nos permitirían pensar en rasgos propios de la situación estudiada y fortalecer nuestras conclusiones.2

Así, desde el análisis de cada una de estas dimensiones en particular, se fue abordando y buscando comprender el problema definido, las acciones y significaciones de los actores involucrados, las relaciones establecidas entre las diferentes dimensiones que se entretejen en su configuración; se fue construyendo y reconstruyendo a cada paso nuestra realidad, preocupándonos, al decir de Willig (2001), por la "calidad y textura de la experiencia".

Como ya lo hemos planteado al comienzo de este escrito, distintos interrogantes fueron los que nos motivaron a problematizar la escritura en ciencias en el ámbito universitario y nos incentivaron a abordar en profundidad el análisis en el marco de las prácticas docentes de Ciencias Biológicas, del tipo de competencias discursivas del propio campo científico y profesional en el que se han formado, para poder desempeñarse en él.

De este modo, advirtiendo la necesidad de generar un conocimiento didáctico que aportara a este problema y valorando la potencialidad epistémica que posee la producción escrita y la importancia que reviste en el ejercicio de cualquier actividad profesional, se consideró importante centrar el estudio en el análisis de las tareas de escritura, ya que, como hemos dicho, éstas funcionan como actividades didácticas que median los procesos de enseñanza y aprendizaje de los saberes profesionales.

Atentos a la complejidad descripta, la triangulación analítica (Rodríguez Sabiote, Pozo Lorrente & Gutiérrez Pérez, 2006) como recurso metodológico nos permitió aproximarnos de modo más dialogado a abordar nuestro objeto de estudio desde distintas perspectivas, y es justamente aquí, donde creemos cobra relevancia y asume singularidad la estrategia metodológica diseñada para esta investigación.

Consideramos, como ya lo hemos anticipado, al contexto educativo universitario como un espacio complejo y atravesado por las incertidumbres y tensiones de las prácticas docentes; por tanto ello nos ha exigido complementar perspectivas y combinar otras dimensiones, en la búsqueda de comprender más en profundidad la realidad educativa nos desafía a estudiar.

Ante los dilemas propios de este campo ―entre los cuales se encuentra el de validar este tipo de investigaciones― parece que explicar, comprender y mejorar la acción educativa ha constituido un objetivo prioritario en el quehacer de los investigadores sociales, razón que ha conducido a plantear, cada vez más, la necesidad de complementariedad e integración entre diferentes métodos de investigación (Buendía & otros, 1999).

El entramado particular que caracteriza este trabajo de investigación reclama para su abordaje complejizar la mirada tradicional y atender desde múltiples líneas de visión (Bergh, 1989) nuestro problema de investigación. Pensar un diseño metodológico con estas características requirió pensar en un formato alternativo de investigación que adoptara distintas técnicas de recolección de datos, así como que tuviese en cuenta distintos actores, escenarios de acción y referentes teóricos. Es justamente aquí donde la estrategia de triangulación analítica ha contribuido significativamente con este trabajo.

Autores como Opperman (2000) y Stake (2005), sostienen que el concepto de triangulación se encuentra originariamente relacionado a la medición y se ha utilizado en tareas como la navegación y en estrategias militares. Sin embargo, con el tiempo se ha extendido el uso de este concepto al ámbito de la investigación, haciendo referencia al manejo e implementación de metodologías combinadas para el estudio de algún problema particular.

Denzin (1970), quien ha sido uno de los principales autores que ha contribuido al desarrollo de este concepto en el área educativa, define a la triangulación como la combinación de dos o más teorías, fuentes de datos, métodos de investigación, en el estudio de un fenómeno particular. Siguiendo esta línea de pensamiento, más cercano a la actualidad, autores como Rodríguez Sabiote; Pozo Lorrente; Gutiérrez Pérez, (2006), afirman que la triangulación consiste en una estrategia de investigación que nos permite estudiar el objeto (pedagógico en este caso) desde diferentes perspectivas al comparar datos, teorías, contextos y agentes.

Es este enfoque profundo e integral que propone la conceptualización de triangulación analítica, la que nos permite pensar en un entrecruzamiento de coordenadas de visión para la comprensión, el atender a los reflejos del prisma de nuestro caleisdoscopio a fin de comprender, en este caso particular, las consignas de escritura como generadoras y potenciadoras (o no) de aprendizajes profundos en la educación superior.

Específicamente, en este trabajo, consideraremos la tipología clásica de triangulación realizada por Danzin (1970), donde se propone combinar y comparar datos, enfoques de investigadores, metodologías y referentes teóricos (Tabla 3.1.).

Tabla A. Tipologías Básicas de Triangulación (Adaptado de Rodríguez Sabiote & otros, 2000)

Tipologías básicas de Triangulación |

Triangulación de Datos |

Refiere a la posibilidad de comparar los datos reunidos en un trabajo de investigación desde la puesta en marcha de diferentes estrategias de recolección. |

Triangulación Teórica |

Alude al abordaje de un mismo objeto de estudio desde diferentes posturas teóricas. |

|

Triangulación Metodológica |

Indica la aplicación de diferentes métodos en un mismo trabajo investigativo (considerando un mismo método en forma reiterada en distintos tiempos, o diferentes métodos sobre un mismo objeto de trabajo) |

|

Triangulación de Investigadores |

Sugiere la participación de investigadores de distintas áreas disciplinarias, con experiencias y perspectivas de trabajos diferentes, que permiten enriquecer el acercamiento y estudio del problema investigado. |

A continuación, retomaremos cada una de las categorías definidas en el cuadro anterior a modo de líneas o coordenadas de visión1, la que nos permitió avanzar con un diseño metodológico buscando aproximarnos a una lectura y visión más sustantiva y completa de la realidad educativa estudiada.

Coordenada de visión 1: triangulación de datos

Como ya hemos descripto, la tesis presentada ha propuesto recolectar distintos tipos de datos: a) las voces de los actores involucrados en los procesos de enseñanza; b) las voces de los alumnos, c) las tareas de escritura ofrecidas por los profesores universitarios a sus estudiantes y, d) los textos propuestos para lectura de los estudiantes.

Si bien se propone considerarlos individualmente y analizar la voz de los docentes por un lado, la de los estudiantes por otro y caracterizar las consignas de escritura por otro, al mismo tiempo nos proponemos un abordaje holístico que requiere del entrecruzamiento y comparación de estas fuentes; buscando potenciar, de este modo, que emerja esa trama combinada en el análisis entre el decir, el pensar y el hacer.

Así por ejemplo, el comparar las significaciones construidas por docentes y estudiantes acerca la escritura y su relación con el aprendizaje en contenidos particulares, nos ayuda a comprender más en profundidad algunos problemas que suelen presentarse en las aulas universitarias a la hora de aprender algún contenido específico. Incluimos otras interpretaciones a los problemas más cotidianos que parecen obvios y esperables por los profesores universitarios como la dificultad de los estudiantes para producir un texto escrito; entre otros.

Coordenada de visión 2: triangulación teórica

Así como este trabajo nos ha permitido relacionar datos provenientes de distintas fuentes, también nos posibilitó poner en relación dos perspectivas teóricas que, definidas desde distintas áreas disciplinares, elegimos complementarlas para interpretar y estudiar este problema educativo en particular.

Fue importante poner en relación dos líneas teóricas que vertebraron nuestra labor investigativa: por un lado, y como eje central, la correspondiente a la alfabetización académica, que nos ayudó a reflexionar y comprender cómo se desarrollan los procesos de enseñanza y aprendizaje de la lectura y escritura en el contexto particular de la Educación Superior; mientras que por otro lado, consideramos los aportes de la Didáctica de las Ciencias, la cual nos permitió pensar los procesos educativos referidos a la escritura y la comprensión del campo científico, en particular de las Ciencias Biológicas.

En este sentido, como ya lo hemos referenciado al comenzar este escrito, desde el ámbito de las Ciencias de la Educación se está desarrollando, desde hace varios años, diferentes líneas de estudio relacionada al enseñar a escribir a través del currículum. Se reconoce la necesidad de enseñar el manejo de los códigos discursivos propios de las áreas disciplinares en las que se trabaja desde el abordaje de la lectura y escritura en el nivel superior.

Para estudiar la temática del "escribir en Ciencias y en la universidad", necesitamos complementar la mirada que nos permitía realizar las Ciencias de la Educación con una mirada propia de la disciplina sobre la cual deseábamos realizar nuestro estudio, las Ciencias Biológicas. En este sentido, fueron muy importante para nosotros los aportes de la Didáctica de las Ciencias y de la Didáctica de la Biología, así como también, de algunas construcciones conceptuales que contribuyeron con nuevas perspectivas, valoraciones, como es el caso del concepto de alfabetización científica.

Al respecto, en el campo de la Enseñanza de las Ciencias, desde hace más de 20 años se están desarrollando líneas de investigación relacionada a la alfabetización científica (Gil Pérez, Sifredo, Valdéz & Vilchez, 2005, Marco, 2000; entre otros) la cual reconoce la importancia y trascendencia que adquiere incluir en las prácticas de enseñanza el aprender, comprender y argumentar sobre el conocimiento científico y su valor social.

La línea de estudio de la alfabetización científica no refiere específicamente en sus postulados al nivel superior, sino que piensa más en otros niveles educativos anteriores; en este sentido, sostenemos que nuestra investigación al proponerse estudiar las consignas de escrituras en ciencias, situando este trabajo en una carrera de formador de formadores (profesores y científicos), reclama ―por dichas características― combinar diferentes enfoques y profundizar interpretaciones.

Así, esta línea de investigación trabajada desde la Didáctica de la Ciencias desde hace unos años, reconoce y afirma que la enseñanza de las ciencias centrada en lo conceptual paradójicamente dificulta los aprendizajes conceptuales; asegurando por otra parte, que la comprensión significativa de los conocimientos propios del área, exigen superar el reduccionismo conceptual y plantear el aprendizaje de las ciencias como una actividad que integre en ese conocer, los contenidos procedimentales y actitudinales del campo de conocimiento (Gil Pérez& otros, 2005; Rivarosa, 2006).

Considerando los importantes aportes que ambos enfoques teóricos nos ofrecen para nuestro estudio, hemos definido la perspectiva teórica elegida como alfabetización académica y científica, ya que consideramos que ambas perspectivas se complementan y retroalimentan, permitiéndonos pensar y reflexionar sobre aquellos aspectos centrales que hacen a la mejora de la enseñanza en general, a la enseñanza de biología en particular y a los procesos de enseñanza y aprendizaje que se dan en el contexto específico de la universidad.

Coordenada de visión 3: triangulación metodológica

Otras de las redes que decidimos tejer para sostener y construir una mirada más consolidada y sustantiva de nuestro problema, fue la de diversificar metodologías e instrumentos de investigación a fin de contribuir a la validez del estudio de un fenómenos tan complejo.

En líneas generales, combinamos algunos datos cuantitativos con los análisis cualitativos de dimensiones y categorías que realizamos con el corpus de información recogida a lo largo del estudio.

Más específicamente, pusimos en relación un diálogo analítico entre dos estrategias metodológicas de recolección: las entrevistas semi-estructuradas que nos permitieron acercarnos a las voces de los docentes y alumnos; así como también, los protocolos de tareas o consignas de escrituras considerados como documentos de cátedras de las diferentes asignaturas de las carreras estudiadas.

Este entrecruzamiento permitió analizar e hipotetizar algunas correspondencias o discrepancias entre el decir y el hacer de los docentes en relación a las tareas de escritura, así como también comparar los sistemas de representación de los estudiantes y docentes en relación a la tarea de escribir en la universidad, su relación con el aprender y con la futura inserción definitiva al campo disciplinar sobre el cual se están formando los estudiantes.>

Coordenada de visión 4: triangulación de investigadores

Creemos importante destacar en relación a esta cuarta línea de análisis, el logro de realizar un tipo de triangulación desde un plano interno. Con esto nos referimos a integrar grupos de investigación interdisciplinarios (Físicos, Químicos, Biólogos, Psicopedagogos, Lic. en Ciencias de la Educación, etc.) donde compartimos espacios de formación, poniendo así nuestro trabajo a consideración de otros, recibiendo aportes, críticas y supervisiones acerca de los avances de investigación, así como aportes desde la mirada didáctica de las ciencias. Esta posibilidad se convirtió en un enfoque importante ya que no posibilitó situar este trabajo en una intersección de distintos ámbitos de conocimientos, que demandó de aportes desde cada uno de ellos.

Esta etapa se bosqueja sobre un trabajo anterior de investigación realizado sobre tareas de escritura en educación superior, pero contextualizado en el campo de las Ciencias Sociales (Vázquez, et al. 2006). Tomando como antecedente dicha investigación, nos propusimos diseñar un estudio similar pero contextualizándolo en el campo de la enseñanza de las ciencias, más específicamente en el de las Ciencias Biológicas, a fin de acercarnos a una caracterización de la comunidad discursiva de dicha disciplina.

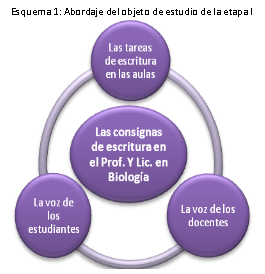

Con el propósito de poder avanzar en la comprensión de la temática, decidimos valernos en esta primera etapa ―al igual que el estudio citado como antecedente― de tres fuentes de información que nos permitieron observar y abordar nuestro problema de investigación desde diferentes ángulos, caras de un mismo prisma, para comprenderlo. Por un lado, atendimos a la voz de los docentes, así como la voz de los estudiantes, a fin de conocer su pensar, sus significaciones sobre el campo científico y sobre las tareas de escrituras que solicitan o resuelven en instancias de cursado. Mientras que, por otra parte, y de modo simultáneo, recolectamos protocolos de tareas que demandaran actividades de escritura típicas, pertenecientes a las materias obligatorias de las carreras Licenciatura y Profesorado en Ciencias Biológicas.

Esquema 1: Abordaje del objeto de estudio. Etapa I

De este modo, esta etapa de trabajo está organizada en tres momentos complementarios:

El primer momento de trabajo se centró específicamente en un abordaje exploratorio y de acercamiento al nuevo ámbito de referencia disciplinar y académica: el de las Ciencias Biológicas. Conocer este nuevo escenario disciplinar implicó analizar la historia y características de las carreras a estudiar, la estructuración de sus planes de estudio, su perfil académico, las ubicaciones de las mismas en relación al trayecto formativo en general, lo que dio lugar a la construcción y contextualización de nuestro problema.

Una vez delimitado nuestro campo de acción comenzamos a transitar el escenario disciplinar académico específico, el cual se presentará en los apartados siguientes de este capítulo. Adentrarnos al área disciplinar de las Ciencias Biológicas y el observar todas las aristas que confluyen a la hora de pensar el problema de investigación propuesto, creemos que es una de las riquezas más importantes que posee este estudio, ya que fue esta perspectiva combinada y direccionada la que nos permitió comprender en profundidad la problemática de la escritura en ciencias en el nivel superior.

El objetivo central de nuestro estudio fue contribuir al campo de la Enseñanza de las Ciencias aportando criterios didácticos para el trabajo con la lectura y escritura en clases universitarias de Ciencias Biológicas.

Con este horizonte, nos planteamos analizar en qué medida las actividades de composición escrita que se trabajan en la universidad potencian la puesta en marcha de operaciones cognitivas profundas que promuevan aprendizajes significativos de contenidos disciplinares; así como también, estudiar si estas tareas de escritura permiten que los estudiantes se vayan apropiando de estrategias de producción de textos científicos característicos de su área, aprendiendo patrones comunicacionales y códigos discursivos adecuados al campo disciplinar, constitutivos de una forma de razonamiento particular.

De este modo, los objetivos generales precisados para esta primera etapa del estudio se definieron como:

Los supuestos hipotéticos que orientaron nuestro estudio fueron:

Los dos grupos de sujetos con los que trabajamos en esta primera etapa del estudio fueron los docentes y los estudiantes. Decidimos trabajar con todos los profesores responsables de las materias obligatorias de las carreras Licenciatura y Profesorado en Ciencias Biológicas, realizando, en primera instancia, un censo de los mismos, el cual luego nos permitió acercarnos a los docentes y realizar entrevistas en profundidad con ellos, así como solicitar que compartieran para el estudio aquellas consignas de escritura típicas que utilizaban en sus materias, ya sea para trabajar en clases o en instancias evaluativas.

Si bien la decisión fue trabajar con los profesores a cargo de las materias obligatorias de las carreras citadas, en muchos casos nos derivaron a docentes auxiliares, jefes de trabajos prácticos u otros, como responsables del diseño y trabajo con ese tipo de consignas.

De este modo, teniendo en cuenta el resultado del censo, de un total de 27 docentes responsables de las 32 materias obligatorias que poseen el profesorado y la licenciatura, accedieron a colaborar con la investigación 17 docentes (63% del total), responsables éstos de 19 materias obligatorias (60% de las materias).

A diferencia, la selección de los estudiantes a entrevistar, se realizó con la modalidad de muestreo por conveniencia (Gutiérrez Pérez, 1999) que nos permitió distinguir entre aquellos sujetos interesados en colaborar con esta investigación y que a su vez, eran convenientes para la misma.

Como criterios para la selección de la muestra se pretendió que todos los años de las carreras (de primero a quinto) estuvieran representados y que la cantidad de alumnos fuera similar entre año y año. Así, se consideraron los diversos grupos de estudiantes, respetando su predisposición para colaborar.

De un total de 175 alumnos efectivos con los que contaba la Licenciatura en 2009, se decidieron entrevistar a 26 alumnos (15 %): cinco alumnos de primer año, cinco de segundo, cinco de tercero, cinco de cuarto año y 4 alumnos de quinto.

Para acercarnos a los estudiantes elegimos un grupo de materias representativas de cada año. El criterio de selección de las mismas consideró: que las materias de primer a tercer año pertenecieran en lo posible a ambas carreras (licenciatura y profesorado) y que en la misma, en lo posible, no se encuentren cursando estudiantes de otras carreras.

Una vez seleccionadas las materias nos acercamos a las aulas donde se dictan las mismas y, con permiso del profesor encargado, comentamos a los estudiantes sobre nuestro trabajo, su finalidad y los aportes que podríamos realizar desde esta investigación a la enseñanza universitaria.

Por otra parte, solicitamos que se inscribieran en una planilla aquellos estudiantes que estuvieran dispuestos a ser entrevistados, de manera de ponernos en contacto vía mail o teléfono con quienes se habían inscripto y concretamos los encuentros de entrevista y diálogo.

Como lo hemos descripto en la presentación de este apartado general, identificamos y accedimos a tres tipos de informaciones: por un lado, a las consignas que solicitan escribir y que se trabajan en instancias de clases o evaluativas en las materias obligatorias de las carreras; mientras que por otro lado, en doble sentido, realizamos entrevistas personalizadas a docentes y estudiantes, indagando sobre sus significaciones en torno a la importancia o vinculación de la escritura o la resolución de estas tareas con aprender en sentido amplio, y aprender a ser y hacer propio de un campo profesional.

Tal como se propone en el estudio de referencia de esta etapa primera (Vázquez & otros, 2006), tanto para la indagación en alumnos como docentes, se utilizó la entrevista basada en guión (Valles, 1997), la cual nos permitió la exploración de temas claves (definidos a continuación como ejes de indagación) a partir de formulación de preguntas adecuadas, que requirieron de respuestas abiertas, y que fueron realizadas en los momentos propicios de acuerdo al contexto y desarrollo de la entrevista. Las entrevistas fueron grabadas y luego transcriptas textualmente para facilitar el registro y análisis de la información obtenida.

Las entrevistas fueron personalizadas y las conversaciones giraron en torno a 6 ejes temáticos (Vázquez & otros, 2006):

Aprovechando la instancia de entrevista con los docentes, se solicitaron las consignas de escritura típicas que utilizaran en su materia, ya sea durante el dictado de las clases o para instancias de evaluación parcial o final. De este modo se recolectaron la mayor cantidad posible de consignas (N=332) ofrecidas a los estudiantes que respondían a las siguientes características (Vázquez & otros, 2006):

El análisis de las consignas se realizó en dos planos complementarios: el primero, destinado a efectuar el estudio de cada una de las variables definidas y sus correlaciones entre sí; mientras que, en un segundo plano, trabajamos desde un enfoque integral y longitudinal de algunas de las variables atendiendo a su comportamiento y distribución en relación a los cuatro años de cursado de la carrera.

Para el trabajo en ambos planos se definieron tres dimensiones amplias que nos acercaron a la lectura de los datos: una descripción inicial de los datos, una caracterización de las consignas en cuanto a las solicitudes cognitivas de las mismas y, finalmente, una dimensión relativa a las características estructurales de ellas.

La primera dimensión, permitió realizar una descripción inicial de los datos, una caracterización general de su naturaleza, considerando dos variables: tipo de consigna y tipo de composición escrita.

La segunda dimensión, con el fin de profundizar la descripción y caracterización inicial, se centró en atender las particularidades de las consignas en cuanto a las solicitudes cognitivas que realizaban; de este modo se definieron cinco variables en su interior: la demanda de la consigna, las demandas de consignas combinadas, el nivel de procesamiento cognitivo (Miras, Solé, & Castells, 2000), las habilidades cognitivo lingüísticas explicitadas (Jorba, 2000) y el tipo de texto solicitado.

Finalmente, la tercera dimensión, atiende al análisis de las características estructurales de la tarea advirtiendo la presencia o ausencia de aspectos como: explicitaciones en relación al contenido, especificaciones procedimentales, retóricas y contextuales (Miras, Solé, & Castells, 2000) y especificaciones formales.

Para el trabajo con las entrevista de docentes y estudiantes las estrategias elegidas corresponden a dos modalidades particulares en el marco de la investigación cualitativa y refieren a las estrategias de categorización y contextualización (Maxwell, 1996. En Vázquez, et al. 2006).

La codificación de los datos nos posibilitó encontrar semejanzas y diferencias en el sentido y las significaciones que los docentes les otorgaban a las tareas que presentan y proponen en clases. Al mismo tiempo, la estrategia de contextualización nos permitió encontrar las relaciones y correspondencias entre las diferentes informaciones y datos trabajados.

Más específicamente, en un primer momento realizamos lecturas detenidas y generales de las transcripciones de las entrevistas. Posteriormente diseñamos una grilla de análisis que nos permitió reorganizar el gran corpus de información con el que contábamos. Allí en esta grilla citábamos de manera textual lo dicho por los docentes y estudiantes, en relación a los ocho ejes definidos anteriormente a las entrevistas como orientadores de nuestras conversaciones.

Posteriormente, en una columna fuimos anotando apreciaciones personales, interrogantes, ideas, etc. y luego, en base a todas las interpretaciones realizadas fuimos generando categorías que nos permitieran agrupar las diferentes respuestas, en relación a las ocho dimensiones. De este modo, analizamos e interpretamos aquellas significaciones construidas por los docentes y estudiantes en relación a la escritura y su vinculación con el aprender.

En una segunda etapa del estudio, trabajamos con objetivo de hacer foco y profundizar sobre el conocimiento de aquellos rasgos propios que distinguen a la comunidad discursiva académica de las Ciencias Biológicas.

Para ello, decidimos complementar la primera etapa de trabajo que se centró en aspectos vinculados al escribir, con este segundo momento en donde atenderíamos a aspectos vinculados al leer. Para esto nos valimos de dos fuentes de información complementarias que nos permitieron seguir buscando comprender el problema de la escritura en la universidad desde otra cara del mismo prisma, complejizando el abordaje del objeto de estudio (Esquema 2).

Esquema 2. Segunda etapa del trabajo investigativo

En primera instancia elegimos cuatro cátedras con las cuales trabajar, teniendo en cuenta aquellas que habían colaborado con el estudio en la etapa I. Posteriormente, acordamos un encuentro con los docentes de las mismas, a fin de conversar en esta instancia sobre el trabajo de escritura, pero vinculado a la lectura de materiales propios del área disciplinar.

En este mismo encuentro, además de grabar nuestra entrevista les solicitamos compartir los discursos escritos ya publicados en el área de las Ciencias Biológicas que brindaban a los estudiantes, o sea aquellos escritos que se trabajan a través de la lectura y el estudio los alumnos durante el cursado de la asignatura.

De este modo la etapa II se organizó en tres momentos de trabajo: 1. La selección de las cátedras y realización de las entrevistas; 2. el análisis de los textos que se utilizan en clases universitarias; 3. el establecimiento de relaciones entre los resultados obtenido en los cuatro momentos descriptos anteriormente.

Creo que es pertinente aclarar que una vez finalizada las dos etapas de investigación se trabajó en el establecimiento de relaciones entre los resultados obtenidos en ambas etapas, trabajo que dio lugar al diseño y construcción de criterios didácticos para el trabajo con la escritura y lectura en clases universitarias de Ciencias Biológicas.

Retomando el objetivo eje que sostuvo nuestro estudio, la intención central de esta etapa fue seguir acercándonos al conocimiento de las particularidades que presenta la comunidad discursiva de las Ciencias Biológicas, ahora desde una nueva arista vinculada al problema de la escritura como lo es la lectura.

Por esta razón, los objetivos generales que guiaron esta segunda etapa de trabajo fueron:

De este modo, el supuesto que orientó el trabajo en esta segunda etapa del estudio:

De manera deliberada e intencional, para esta segunda etapa de trabajo se diseñó una muestra de cuatro docentes pertenecientes a las materias obligatorias de las carreras licenciatura y profesorado en Ciencias Biológicas, con los cuales ya habíamos trabajado en la etapa anterior.

Los criterios de selección de profesores para dicha muestra se realizaron de acuerdo a:

Creemos pertinente aclarar que a este corpus se agregó una quinta materia, la cual pertenece al primer año de la materia, considerando las respuestas obtenidas por los docentes de esta cátedra en la etapa I. Eran uno de los únicos docentes que mostraban una concepción de la escritura como constructora de aprendizajes disciplinares.

En esta etapa hemos recolectado cuatro fuentes de información y hemos accedido a todos los materiales en las entrevistas personalizadas con los cinco docentes seleccionados.

Al igual que en la etapa anterior, hemos mantenido el criterio de utilizar entrevistas basadas en guión (Valles, 1997), las cuales posibilitaron indagar sobre temáticas previamente definidas a partir de formulación de preguntas adecuadas, que demandaron respuestas amplias y abiertas. Estas entrevistas también se grabaron en registro magnetofónico y luego se transcribieron de modo textual a fin de facilitar el registro y análisis de la información obtenida.

Como lo expresamos anteriormente, en este encuentro con los docentes, se nos entregó el primer parcial escrito que se realizaba en la materia, así como los textos que abordaban las temáticas evaluadas en dicho parcial. Se supone que la lectura de esos textos, fue una condición didáctica de exigencia de la asignatura correspondiente.

Con el objetivo de conocer y caracterizar la comunidad discursiva propia del área de las Ciencias Biológicas, vale decir, los rasgos de los discursos que en ella se producen, analizamos los textos bibliográficos que los docentes ofrecen para leer y estudiar a los alumnos, intentando construir patrones o modelos textuales de las características discursivas propias del campo disciplinar estudiado.

Se analizaron todos los textos que las cátedras ofrecían a los estudiantes como materiales de lectura para abordar aquellos temas que serían evaluados luego en el primer parcial de la materia.

Los ejes de análisis construido fueron:

Para el análisis de las entrevistas se procedió de manera similar a cómo se trabajó con las entrevistas de la primera etapa del estudio, utilizando estrategias de categorización y contextualización (Maxwell, 1996). La lectura y codificación de los datos nos permitió encontrar rasgos recurrentes en las representaciones explicitadas en el discurso de los docentes entrevistados, y al mismo tiempo, la estrategia de contextualización posibilitó el establecimiento de vinculaciones y correspondencias entre los datos analizados.

Para completar la reconstrucción del proceso investigativo, pareció interesante rescatar algunas cuestiones referidas al ingreso al campo de trabajo, la puesta en marcha del proyecto, ya que es parte del proceso de investigación la generación de aquellas condiciones necesarias para recoger las evidencias que se consideran importantes para llevar adelante el diseño del estudio. Los datos que se recogen dependen en cierto modo de cómo preparemos nuestro acceso al contexto donde se desarrolla el estudio, y para poder decidir sobre estas cuestiones se debe reflexionar sobre el proyecto mismo elaborado: el lugar donde se desarrollará, la cultura institucional de dicho lugar, los sujetos con los que necesitaremos tratar, entre otras cosas.

En este trabajo fue esencial lograr desde el comienzo la confianza con los docentes y alumnos que deseábamos participaran en nuestra investigación, ya que dependería de esa confianza que los docentes compartieran sus prácticas y producciones académicas, así como sus comentarios personales respecto del trabajo diario que realizan y las decisiones didácticas que toman.

Sumado a esto, se hacía necesario construir una comunidad de confianza compartida entre los docentes de ciencias y el psicopedagogo/investigador, relación poco habitual en el contexto universitario. Poder realizar estas anticipaciones, nos posibilitó advertir posibles dificultades y/o resistencias, a fin lograr una vinculación docente- alumno – investigador fructífera para nuestro estudio.

Una vez que se seleccionaron los sujetos participantes con los que trabajaríamos, como se explicitó en secciones anteriores del mismo capítulo, comenzamos el proceso de búsqueda y contacto con los mismos, proceso que tuvo sus particularidades según consideremos la primera o segunda etapa de la investigación.

En la primera etapa de trabajo, los docentes se contactaron de manera personal por el investigador, donde se presentaban, en una entrevista por cátedra y áreas, las intenciones de invitarlo a participar de nuestro trabajo de investigación, presentando el marco en el que se desarrollaba el mismo, los objetivos que perseguíamos y la importancia de su colaboración. Nos presentábamos, además, con un breve documento a modo de nota, que sintetizaba estas cuestiones por si el docente no podía atendernos en ese momento o quería pensar más detenidamente sobre su posible colaboración.

Cuando nuestras reiteradas visitas a cada cátedra no dieron el resultado esperado, se decidió apelar a gestionar el contacto vía e-mail, no recibiendo respuestas de todos los profesores, ni disponibilidad de colaboración de otros.

En el caso de los estudiantes, como ya lo hemos comentado, el trabajo se realizó acercándonos a clases teóricas y prácticas de diferentes materias de la carrera, utilizando un breve espacio brindado por los profesores de dichas asignaturas, para presentar nuestro trabajo, el marco de su desarrollo y la necesidad de contar con la voz de ellos para complementar aquella brindada por los docentes, a fin de poder pensar y diseñar estrategias didácticas ajustadas a una realidad concreta.

Fue tarea difícil el trabajo con los docentes en esta primera etapa, ya que a diferencia de lo que esperábamos no todos estuvieron dispuestos a colaborar con el estudio; algunos accedieron a las entrevistas pero no al compartir consignas, otros no accedieron a las consignas, otros decidieron no colaborar, e inclusive con otros docentes coordinamos citas reiteradas de encuentro a la que no asistían. La etapa de contacto y entrada al trabajo de campo llevó más tiempo de aquel que habíamos estimado y mucho trabajo en el terreno de la confianza con el docente.

En el caso de la segunda etapa de la investigación, los docentes seleccionados fueron docentes que ya habían colaborado con nosotros en la etapa anterior. Realizamos entrevistas personales comentándoles la intención de avanzar en una a una segunda etapa de trabajo, compartiendo con ellos resultados parciales de la primera etapa del estudio en la que ellos ya habían colaborado socializando nuestras propias producciones, buscando hacer sostenido su compromiso y la confianza.

En ambas etapas, con los participantes (docentes y alumnos) que se mostraron predispuestos a participar de nuestro estudio, se generó una cita donde realizamos las entrevistas en profundidad y donde además en el caso de los docentes se les solicitó compartieran aquellas consignas de escritura con las que trabajaban o los textos que se ofrecían para leer y estudiar a los alumnos de sus asignaturas.

Las entrevistas variaron de un docente o alumno a otro en cuanto a duración, algunos fueron más expresivos y compartieron muchos detalles en sus respuestas mientras que otros se limitaron a responder con cortas respuestas. Podríamos decir, en el caso de los profesores, que las entrevistas han tenido una duración promedia de 40 minutos, mientras que las de los estudiantes han mantenido un promedio de 20 minutos. Sumando a esto el arduo proceso de desgravación de las mismas, el cual también llevó más tiempo del estimado en nuestro cronograma de trabajo inicial.

Posteriormente, creo que es importante remarcar que como proceso de aprendizaje personal, el análisis de la gran cantidad de material con el que contábamos fue muy importante y laborioso. Requirió de varios ensayos, diseños de matrices, etc. que permitieran poder sistematizar los datos desde las dimensiones definidas, pero al mismo tiempo lograr poder trabajar desde las particularidades presentadas al interior de cada dimensión, atendiendo al marco teórico trabajado y, al mismo tiempo, que permitiera ir generando algunas reflexiones y relaciones más personales al respecto.

De este modo, organizamos una grilla de análisis de las entrevistas que nos permitía conjugar estos aspectos [ver: Ejemplos de modalidad de análisis. Primer acercamiento]

En el caso del análisis de las consignas, se trabajó bastante en la decisión de la delimitación de la unidad de análisis que tomaríamos a fin de poder obtener la caracterización de las mismas del modo más detallado posible. Así se trabajó con cada protocolo de tareas compartido por los docentes y se fue atendiendo a cada una de las consignas en función a los ejes delimitados para su análisis. Finalmente, para el análisis de los textos, se realizó también un trabajo interesante de lecturas y análisis compartidos, y en una grilla también se fueron describiendo los aspectos que cada uno de los materiales presentaban respecto a las dimensiones definidas; logrando finalmente poder caracterizar estos aspectos en cada uno de ellos.

***

Este obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución 2.5 Argentina. Legales.

ISBN 978-987-688-152-4 - UniRío editora. Universidad Nacional de Río Cuarto